大阪万博

大阪万博(1970年 日本万国博覧会)

1970年にタイムスリップ

日本万国博覧会は、77カ国の参加のもと6400万人を超える入場者により好評のうちにその幕を閉じました。

当時を懐かしむ方、70年大阪万博を知らない世代の方など、それぞれの見方、思いは異なりますが、開催から約半世紀経過しても当時のパビリオン、展示内容は、現代においても見劣りしません。

日本万国博覧会の概要

| 会期 | 1970年3月15日(日曜日)から9月13日(日曜日)までの開催 183日間 |

| テーマ | 「人類の進歩と調和」 (Progress and Harmony for Mankind) |

| 海外参加 | 76カ国、4国際機関、1政庁(香港)、アメリカ3州、カナダ3州、アメリカ2都市、ドイツ1都市、2企業 |

| 国内参加 | 32団体、展示館32館 (日本政府、日本万国博覧会地方公共団体出展準備委員会、2公共企業体、28民間企業・団体) |

| 入場者数 | 6421万8770人 1日の最高入場者:83万6千人 ※9月5日(土)に記録 平均入場者数:35万人 |

| 会場面積 | 330ha |

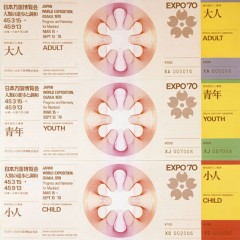

| 入場料 | 大人(23歳以上):800円 青年(15~22歳):600円 小人(4~14歳):400円 ※当時の平均月収は5万円 |

| 万博のシンボルマークのデザイン | 大高 猛氏 |

準備から閉幕まで

EXPO'70 準備

大阪の千里丘陵から「世界の千里」への5年1ヶ月は「人類の進歩と調和」序曲でもありました。

日本が国際博覧会条約に加盟したのは昭和40年2月、同年9月には万国博覧会の開催が正式に日本で行うこととなりました。

財団法人日本万国博覧会協会が発足し、本格的な準備が始まったのはその1ヶ月後。

EXPO'70 開会

高い理想を掲げた「日本万国博覧会」は、昭和45年3月14日午前11時、前夜の春雪に薄化粧された会場で華やかに開幕しました。

この日、式典に出席した内外の貴賓、招待者は約8000人。

開会式の感動は宇宙テレビ中継で全世界に届けられ、「進歩と調和」への願いが、世界の子供達のかわいい踊りの輪にのって世界中へ広がっていきました。

ナショナル・デー、スペシャル・デー

ナショナル・デー、スペシャル・デーの式典や催しは国境、民族、宗教、ことばの壁を越えた人類の祭典だった。

会期中のナショナル・デーは73回、スペシャル・デーは15回。6月29日の「日本の日」の式典には皇太子、同妃両殿下もご出席になり、各国の代表ら会場を埋めた約1万人の人たちに「日本」を強く印象づけました。

世界の顔 VIP

西から東から、万国博を訪れた海外の貴賓は4800人を越えた。わが国の皇室も何度か会場にお見えになり、ほほえましい交歓風景をくりひろげられました。

人類の進歩と調和 テーマ展示

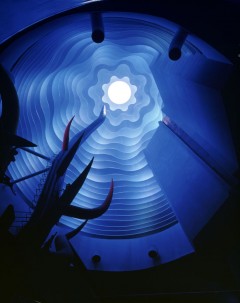

日本万国博はテーマ「人類の進歩と調和」を実現するための原点であった。進歩と調和という共存の困難なこの主題に人類の高い理想を追求した多くの展示。そして「太陽の塔」は“原点”の“起点”として万国博の輝かしいシンボルであった。

テーマの精神を集約的に表現するシンボルゾーンのほぼ中央、お祭り広場の大屋根をつらぬいて、高さ65メートルの太陽の塔がそびえていた。

塔内部の「生命の樹」を軸にして「地下」「地上」「空中」の3展示部門が、テーマを立体的、劇的に展開。過去、現在、未来の世界の展示を通して生命の尊厳にスポットをあて、見る人に強い感銘を与えました。

貴重な人類の財産を展示する館内は、温度や湿度が自動調節され、紫外線や熱をカットして自動的に採択量を調整する最新設備、機構を採用、独創的な展示方法とともに美術館の新方向を示していました。会期中の入館者は177万5173人でした。

過去・現在・未来 展示館

日本万国博覧会は、77カ国、国際機構、政庁、州、都市、企業を含めて計116(テーマ館含まず)の展示館が、「進歩と調和」を追及する展示の花を咲かせました。

入館者が長い列をつくり、お年寄りも若者も、そこに新しい世界を見出し、新しい意欲をわきたたせ、友情を広げていった。より住みよいあすの世界をつくりあげるために・・・

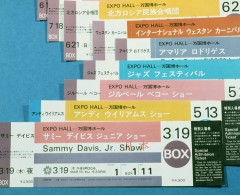

世界の祭り 催し物

広場で、ホールで、華やかにくりひろげられた催し物は<人類の調和>そのものでした。お祭り広場を中心に、万国博ホール、水上ステージ、フェスティバルホール、野外劇場などで多彩な催し物が繰り広げられ、その公演数は2880回が実施されました。“人類交歓の場”であるお祭り広場では内外27万人が出演、1000万人以上の観客が拍手を送りました。

こどもの国 エキスポランド

夢と冒険とスリルに満ちあふれたエキスポランドは子供たちに“すばらしい万国博”の思い出を残しました。「人間自身のくに」「風と水の広場」「思い出の森」など6つの地区に分かれた約17万2500平方メートルのこの遊園地では、連日若者や家族連れ、子供たちでにぎわっていました。

迷い子センターで迷い子ホステスや迷い子ワッペンが活躍したのも、この“子供の楽園”の思い出のひとつです。

万国博をささえる 施設・運営

1日50~60万人が集散した万国博会場は、高度の都市機能を要求される“未来都市”でした。消費電力は1日平均90万キロワット、排出したゴミはなんと合計40万立方メートルに及びました。総消費電力は奈良市全域の使用量となり、ゴミの量は60万都市に該当するほどでした。

約500万件のデータを収録したオペレーション・コントロール・センターや報道基地プレスセンター、清掃管理センター、診療所が“情報・衛生・救急”を受け持ち警備隊、消防署などが観客の安全を守りました。

春夏秋 183日 会場風景

万国博の183日間は、新鮮な驚きと感動の連続でした。

世界の各地から万国博へやってきた人は6421万8770人。1日に83万人以上もの人がつめかけ、ついに入場制限を実施したこともありました。この間、75万平方メートルの駐車場は281万1995台の車で埋まり、迷い子4万8139人、尋ね人12万5778人、拾得物5万4154件、見物中に産気づいた婦人など救急患者1万1350人などさまざまなできごとを反映したこの数字はそのまま万国博の盛況を物語ります。

さようなら EXPO'70 閉会

9月13日(日)午前11時、参加国政府代表ら内外の貴賓、招待者約6000人が出席して開かれた閉会式。会場の電子掲示板が「さようならEXPO’70」を告げました。

「蛍の光」が流れ、太陽の塔の灯も消えました。しかし、その瞬間から”進歩と調和“に向かって新しい“未来”が踏み出しました。

太陽の塔

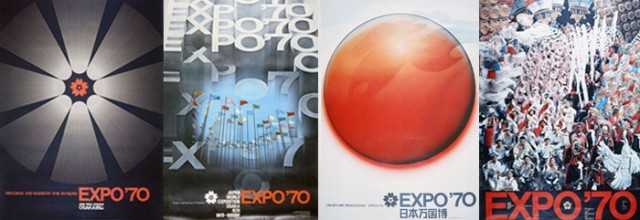

会場スタッフやポスター

当時のパビリオン(展示館)のご紹介

博覧会会場内には、当時、118の展示施設がありました。

-

太陽の塔

-

鉄鋼館

-

日本民芸館

-

日本館

-

カナダ館

-

大韓民国館

-

アメリカ館

-

中華民国館

-

オランダ館

-

ザンビア館

-

ソ連館

-

ベルギー館

-

ドイツ館

-

スイス館

-

ニュージーランド館

-

オーストラリア館

-

フランス館

-

ブルガリア館

-

クウェート館

-

英国館

-

キューバ館

-

RCD館

-

ポルトガル館

-

タイ館

-

フィリピン館

-

アルジェリア館

-

メキシコ館

-

スカンジナビア館

-

エチオピア館

-

ラオス館

-

ビルマ館

-

ギリシア館

-

ドミニカ館

-

サウジアラビア館

-

チェコスロバキア館

-

セイロン館

-

象牙海岸館

-

タンザニア館

-

インドネシア館

-

ガーナ館

-

キプロス館

-

マダガスカル館

-

ウガンダ館

-

シンガポール館

-

ガボン館

-

インド館

-

チリ館

-

キリスト教館

-

ベトナム共和国館

-

コロンビア館

-

ネパール館

-

エクアドル館

-

ペルー館

-

イタリア館

-

中央アフリカ館

-

アルゼンチン館

-

ブラジル館

-

ナイジェリア館

-

アブダビ館

-

マレーシア館

-

アフガニスタン館

-

エルサルバドル館

-

カンボジア館

-

マルタ館

-

ベネズエラ館

-

アラブ連合館

-

モナコ館

-

ニカラグァ館

-

パナマ館

-

コスタリカ館

-

ウルグァイ館

-

モーリシャス館

-

シエラレオネ館

-

アイルランド館

-

国連館

-

OECD館

-

EC館

-

香港館

-

ケベック州館

-

ブリティッシュ・コロンビア州館

-

オンタリオ州館

-

ワシントン州館

-

ハワイ州館

-

アラスカ州館

-

サンフランシスコ市館

-

ロスアンゼルス市館

-

ミュンヘン市館

-

アメリカン・パーク

-

コダック館

-

地方自治体館

-

虹の塔

-

電気通信館

-

ガス・パビリオン

-

ワコール・リッカーミシン館

-

電力館

-

住友童話館

-

タカラ・ビューティリオン

-

富士グループ・パビリオン

-

せんい館

-

サントリー館

-

クボタ館

-

三井グループ館

-

東芝IHI館

-

ペプシ館

-

古河パビリオン

-

日立グループ館

-

みどり館

-

アイ・ビー・エム館

-

三菱未来館

-

リコー館

-

自動車館

-

サンヨー館

-

フジパン・ロボット館

-

モルモン・パビリオン

-

生活産業館

-

松下館

-

化学工業館

-

日本庭園